2人に1人ががんになる時代―がん検診の目的と流れ、費用まで徹底解説

がんは日本人の死因第1位であり、「2人に1人」が生涯でがんを経験すると言われています1)。2021年に1年間で新たにがんと診断された方は、女性は約43万例、男性は約56万例に上ります。さらに2021年の年間死亡者数は男性が約17.4万例、女性が12.6万例です1)。がんは確実に私たちの身近な病気となっていると言えます。

がんに罹患すると、身体的・精神的な苦痛だけでなく、治療費の負担や仕事への影響、家族への心配など、生活全体が大きく変わってしまいます。一方で、がん種にもよりますが、早期発見・早期治療によるがんの予後は飛躍的に改善しています。

そんな中で重要になるのが定期的ながん検診です。国立がん研究センターの最新データによると、がん検診を受けることで、早期発見・早期治療が可能になり、治療の選択肢や生存率が大きく変わります。本記事では、がん検診の目的・メリット・種類・流れ・費用について徹底解説し、健康診断や人間ドックとの違いや、自治体の補助制度についても詳しくご紹介します。

がん検診での早期発見がなぜ重要か

日本人のがん罹患の実態

がんが生活に与える影響は深刻

一度「がん」と診断されると、身体面では手術、化学療法、放射線治療による負担や、副作用や副反応による日常生活への制限、治療期間中の体力低下などが生じます。精神的・社会的な面では、診断時の心理的ショックとその後の継続的な不安、職場復帰への不安、経済的負担、そして家族関係への影響など、多面的な問題が発生します。このため、がん検診で早期発見し、早期に治療することが重要になってきます。

日本ではがんが永年に亘って原因別死亡順位の1位を占めています。そして前述のように、現在は2人1人(以上)が一生涯のうちにがん罹患し、4人に一人が命を落としています。がん対策は世界中で行われていますが、日本では法律によって胃、大腸、肺、子宮、乳房の5つの部位が対象となっており、公費によって5つの部位を年齢制限(上限)なしに行っているのは世界でも日本だけです。

(厚生労働省:「がん検診」より引用)

―監修医師コメント

早期発見により治療成績が向上

がんの5年生存率は発見時期により大きく異なり、例えば大腸がんの早期(ステージI)では90%以上、進行がん(ステージIII)では50~80%、転移がん(ステージIV)では20%以下となっています2)。この数字が示すように、早期発見こそががん治療の最も重要な要素となります。

治療方法についても、胃がんの場合、内視鏡的切除や腹腔鏡手術など、身体への負担が少ない治療法を早期発見により選択できます。しかし進行してからでは、開腹手術や抗がん剤治療が必要となり、治療期間も長期化してしまいます。

早期発見により治療成績が向上

がんの5年生存率は発見時期により大きく異なり、例えば大腸がんの早期(ステージI)では90%以上、進行がん(ステージIII)では50~80%、転移がん(ステージIV)では20%以下となっています2)。この数字が示すように、早期発見こそががん治療の最も重要な要素となります。

治療方法についても、胃がんの場合、内視鏡的切除や腹腔鏡手術など、身体への負担が少ない治療法を早期発見により選択できます。しかし進行してからでは、開腹手術や抗がん剤治療が必要となり、治療期間も長期化してしまいます。

がん検診のメリットとデメリット

がん検診により得られるメリットとしては、①がんによる死亡を防ぐ、②早期発見により治療が軽度で済む、③「異常なし」の診断による安心感、④前がん病変の発見―が挙げられます。とはいえ、がん検診も万能というわけではありません。実際はがんがあるのに見つからない「偽陰性」や、がんがないのにがんの疑いがあるとする「偽陽性」の判定が出たり、治療が不要な程度のがんも発見してしまったりすることがあります。検査による合併症が起こることもあります3)。この記事では、がんを減らす効果が確実で、メリットがデメリットを上回ることが科学的に認められた、国が推奨するがん検診についてご紹介します。

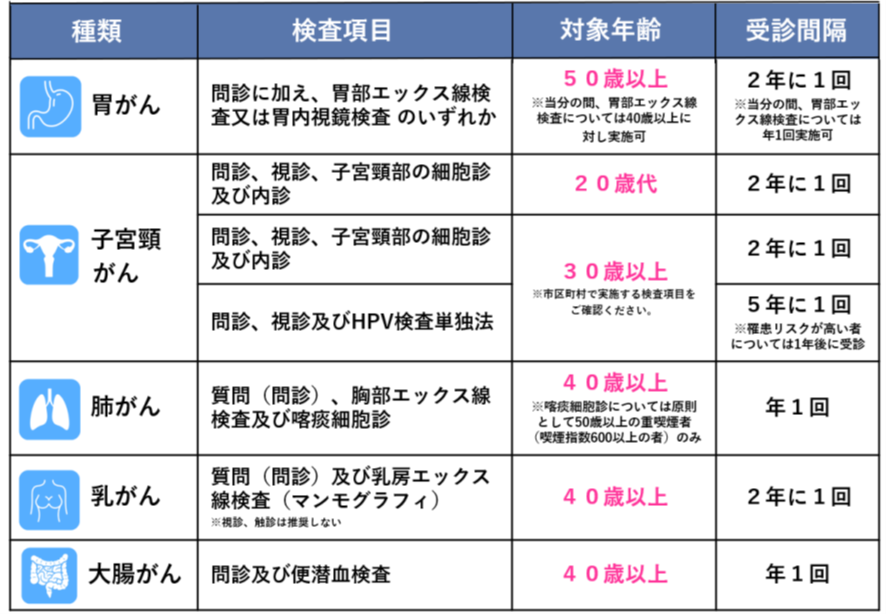

がん検診の種類と対象年齢、推奨される受診間隔

がん検診を受けた方が良い人とは?

国立がん研究センターの多目的コホート研究によると、家族歴がある人はがんへの罹患リスクが有意に高いことが示されています。食道、胃、肝臓、膵臓、肺、子宮、膀胱など、複数の部位でリスク上昇が確認されており4)、、家族にがんを発症した方がいる場合は、「まだ若いし大丈夫」とは思わずに、早期に検診を受けておくことをおすすめします。

年齢別推奨がん検診スケジュール

厚生労働省では、以下のようにがん検診の受診推奨について記載しています。 5)

20代の方

女性は子宮頸がん検診の2年に1回の受診が推奨されています。

30代の方

女性は子宮頸がん検診の2年に1回の受診※が推奨されています。また、乳がんの自己検診を月1回習慣化し、家族歴がある場合は専門医に相談することが大切です。

※自治体により異なる場合がございます

40代の方

5年に1度の子宮頸がん検診に加え、受けるべき検診の種類が増えます。乳がん検診ではマンモグラフィ検査を2年に1回受けることが推奨されています。

大腸がん検診は男女を問わず便潜血検査を年1回、肺がん検診では胸部X線検査を年1回、胃がん検診については50歳から内視鏡またはバリウム検査を2年に1回受けることが推奨されています。

50代以上の方

40代で推奨される検診を継続するとともに、男性の場合は前立腺がん検診としてPSA検査(血液検査)を年1回受けましょう。

→東京桜十字のオプション検査項目を見る

→健康診断・人間ドックのご予約はこちら

オプション項目として、腹部を複数臓器にわたって確認できる腹部超音波もおすすめです。

大腸がんについては、総数で見ると最も罹患率の高い部位です。これまで一度も大腸カメラを受けたことのない40代の方は一度受診することをおすすめします。

がん検診の検査内容

| 胃がん検診 | 問診+胃部X線検査/胃カメラ(受診者がどちらかを選択) |

| 大腸がん検診 | 問診+便潜血検査 |

| 肺がん検診 | 問診+胸部X線検査+喀痰細胞診(対象は50歳以上かつ喫煙指数※が600以上の方) ※喫煙指数:1日当たりの本数×年数 |

| 乳がん検診 | 問診およびマンモグラフィ |

| 子宮頸がん検診 | 問診+視診+子宮頸部細胞診+内診 |

こんな場合は検診を待たずに医療機関で受診しましょう

がん検診の意義は、症状が出ない初期のうちに受診することによって集団(国民)のがん死亡リスクを下げることにあります。自覚症状がある場合は、検診の機会を待たずに検査を受ける必要がありますので、お近くの医療機関の受診をおすすめします。この場合は保険診療となりますので、3割の自己負担で受診できます。

こんな場合は医療機関を受診しましょう

- 胃痛や下腹部痛が続いている、食欲不振が続いている、飲み込みづらい

- 便が黒い、血便が出る、便の性状や回数が変化した

- 咳が長引く、胸が痛い、血痰が出る、声枯れが続いている、以前より息切れする

- 乳房にしこりやひきつれがある、乳首から血性の液が出る、乳首に炎症性の異常がある

- 不正出血がある、閉経後に出血した、月経が不規則

がん検診の費用と自治体の補助制度

自治体などの補助を活用して賢く健康管理しよう

自治体が実施するがん検診では、胃がん検診が500円~3,000円、大腸がん検診が200円~1,000円、乳がん検診が1,000円~3,000円、子宮頸がん検診が500円~2,000円程度の自己負担で受診できます。自治体によっては全てのがん検診を無料で受診できる場合もあります。お住まいの自治体のホームページをチェックしてみましょう。

さらに、厚生労働省では無料クーポンを配布しており、20歳女性には子宮頸がん検診、40歳女性には乳がん検診、40・45・50・55・60歳の方には大腸がん検診を無料で受診できます。

2023年の男女別に、年代によってどの部位のがんで死亡しているかがリンクに示されています。がんは年代によって発生部位の危険度が変化するのです。

男性では肺がん、前立腺がん、胆嚢・胆管がんの罹患割合が加齢にともなって増加し、直腸がんは減ってきます。一方女性は、胃がん、肝臓がん、膵臓がん、肺がんが増加し、逆に乳房や子宮のがんは減少します。

自分はどのがんへのリスクが高い年代なのか?を知っておくことは重要です。また「家族歴」と云って、家系で罹患しやすいがんもあります。血の繋がった家族に特定のがんがある場合、上記の年代別と関係なく発生することがありますので注意が必要です。表は死亡率を示していますので、その5年前くらいからの備え(検査)が必要です。結論として、対象年齢にあるうちは法律で定められたがん検診は全て怠りなく受けていただきたいと思います。一方、前立腺がんは罹患数が多いにもかかわらず現在のところ法定のがん検診に組み込まれていません。PSA(前立腺がんの腫瘍マーカー)は手軽に行える検査なので55歳以上の方にオプションなどで選択されることをおすすめします。

―監修医師コメント

がん検診の流れと受診方法

がん検診の4つのステップ

がん検診の流れは、4つのステップに分かれます。

ステップ1:検診の受診

精密検査が必要かどうかを判定します

ステップ2:結果の確認

健診結果の通知を受け取ったら、精密検査が必要かどうかを確認してください。結果は、「がんの疑いなし/がんの疑いあり(要精密検査)」で通知されます。

ステップ3:判定に応じた対応

がんの疑いなしの場合、適切な間隔で次回の検診を予定しますが、気になる症状が現れた場合は次回の検診を待たずに医療機関を受診してください。

がんの疑いありの場合、必ず精密検査を受けてください。「要精密検査」の判定を受けても、実際にがんと診断されるのはごくわずかです。治療負担も軽い時期に発見できることが多いため、怖がらずに受診することが重要です。

ステップ4:最終診断

がんが発見された場合、主治医との相談の上治療が開始となります。発見されなかった場合は、適切な間隔(医師から指示されることが多い)で次回検診を受診しましょう。

コンスタントながん検診で早期発見につなげる

コンスタントながん検診受診のためには、年間スケジュールに組み込んでおくことが効果的です。誕生月に受診時期を設定したり、記念日と関連付けて覚えやすくすることで習慣化できます。

また、かかりつけ医との連携により、個人のリスクに応じた検診計画を立て、結果の継続的フォローを受けることで、より効果的な健康管理が可能になります。

まとめ:がん検診を定期的に受診して、早期発見に努めよう

がんはとても身近な疾患ですが、過度に怖がる必要はありません。適切な検診により早期発見できれば治癒可能ながんも多くあります。

まずはお住まいの自治体のがん検診の情報を確認し、市区町村のホームページで検診日程や無料クーポンの有無など費用や補助制度をチェックしてください。次に、年齢に応じた推奨検診をリストアップし、必須検診と任意検診を整理して、家族歴を考慮した追加検診も検討しましょう。毎年の健康診断や人間ドックにがん検診を追加して、早期発見に努めましょう。

がんは症状が出ないままに進行することが多い疾患です。症状がないから大丈夫、などと思わずがん検診を受診することが重要です。科学的根拠のあるがん検診を定期的に受診することは、未来の自分への健康投資となります。

既に気づかれた方も居られると思いますが、リンクに示されている通り、がんは罹患数(または罹患順位)と死亡数(または死亡順位)が必ずしも一致しません。

例えば男性の前立腺がんは2020年の罹患順位でトップですが、3年後の2023年の死亡順位では、上位の5位以内にありません。同様に女性の乳房も罹患率トップですが、死亡順位は4位に下がっています1)。このように順位を下げるがんは「戦って勝てる」または「安定化できる」可能性の高いがんといえます。一方、男女ともに肺がんと、男性の胃がん、女性の大腸がんは罹患順位より死亡順位の方が高くなっています。このようながんは「戦っても勝てない」あるいは「戦い難い」がんと云えます。双方ともに、とにかく早期発見に務めること重要ですが、死亡順位の高いがんは日頃からの予防を徹底することが重要です。

法定のがん検診は地方自治体に事業が移管されており、自己負担は低めですが、部位別の受診券が送られてきて対応できる医療機関が分散し、何度も出掛けなければならないケースが多々見受けられます。その点人間ドック健診は、オプションなどで法定検診よりやや高めの場合もありますが、一度に全て行える、あるいは内視鏡などでより精度高く行えるメリットがあります。

―監修医師コメント

東京桜十字の健診クリニックでは、最新鋭の設備を完備し、経験豊富な医師や技師による丁寧な検査により早期がんの発見に努めています。補助を使用した検診が可能かどうかなど、お気軽にお問い合わせください!

参考文献

- 国立がん研究センター「がんの統計2025」

- 国立がん研究センター中央病院 「大腸がんのステージ(病期)について」

- 国立がん研究センター がん情報サービス「がん検診について」

- 国立がん研究センターがん対策研究所予防関連プロジェクト「がん家族歴と、その後のがん罹患リスクとの関連について」

- 厚生労働省「がん検診」

監修医師: 東海大学医学部健康管理学領域 主任教授/大学院医学研究科ライフケアセンターセンター長

日本総合健診医学会 理事長.国際健診学会(IHEPA)理事長

桜十字グループ 予防医療事業部 研究・教育・医療サービス開発担当 主管医師

西﨑 泰弘

執筆: メディカルトリビューン編集部